Tragedi Tanjung Priok dalam Ingatan Penyintas

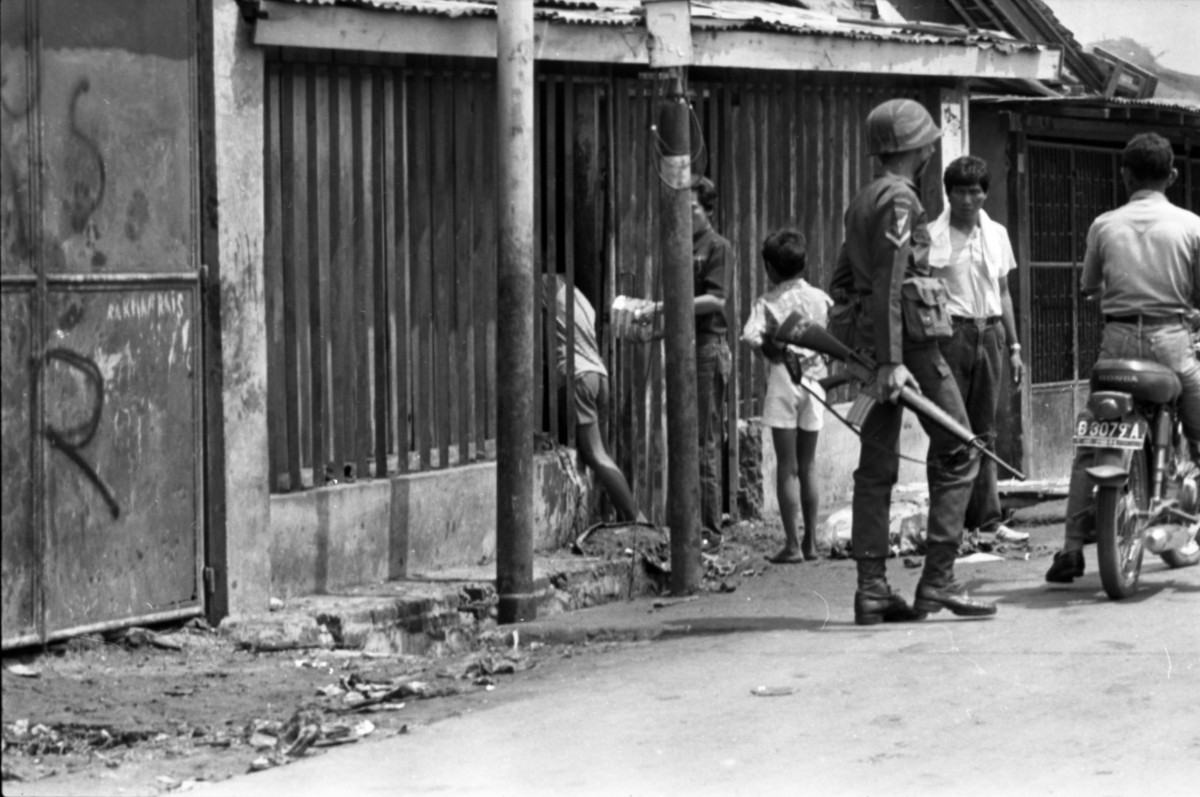

JAKARTA – Malam itu, 12 September 1984, kawasan Tanjung Priok berubah menjadi ladang pembantaian.

Di tengah kegelapan setelah aliran listrik dipadamkan, suara tembakan memecah hening, menggantikan teriakan aspirasi warga. Ratusan sipil menjadi sasaran moncong senjata aparat.

Irta, salah satu korban selamat, masih mengingat jelas bagaimana tragedi itu bermula. Bukan dengan kekerasan dari warga, melainkan sebuah upaya damai yang dikhianati.

Sekitar pukul 23.00 WIB, massa berkumpul di depan Polres Tanjung Priok. Situasi sejatinya mulai terkendali.

Amir, seorang tokoh masyarakat setempat yang dituakan, memberanikan diri maju ke garis depan.

Di tangannya tergenggam bendera putih, simbol gencatan senjata dan keinginan untuk bernegosiasi.

“Pak Amir itu orang tua kami. Dia tokoh masyarakat yang selama ini mengayomi warga. Malam itu dia cuma mau bicara, mau nego supaya tidak ada kekerasan,” kenang Irta.

Ternyata, ruang dialog itu tertutup rapat. Sesaat setelah Amir melangkah maju, lampu-lampu jalan seketika padam. Dari kegelapan, barisan tentara muncul dengan formasi tempur.

“Itu bukan kayak aparat jaga keamanan. Itu seperti mau perang,” ujar Irta.

Tanpa peringatan, rentetan tembakan menyalak. Amir, sang pembawa bendera putih, menjadi salah satu yang pertama roboh. Setelahnya, peluru dimuntahkan secara membabi buta ke arah massa.

Pura-pura Mati demi Bertahan Hidup

Kekacauan pecah. Warga berlarian menyelamatkan diri, namun banyak yang tersungkur sebelum sempat menjauh.

Irta, yang saat itu baru berusia 18 tahun, tertembak di bagian paha. Ia menyeret tubuhnya ke arah gereja untuk berlindung, namun pengejaran terus berlanjut.

Pemandangan mengerikan tersaji di depan matanya. Korban yang terluka dan masih bernapas dieksekusi di tempat.

Naluri bertahan hidup memaksa Irta melakukan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya saat itu: berpura-pura mati.

“Saya lihat yang masih hidup diseret. Kalau kelihatan masih bernapas, langsung ditembak lagi. Saya pura-pura mati. Kalau tidak, mungkin saya sudah tidak ada,” tuturnya lirih.

Pemerintah Orde Baru kemudian merilis data resmi korban tewas sebanyak 87 orang. Hanya saja, Irta menyangsikan angka tersebut.

Ia meyakini ratusan nyawa melayang malam itu, banyak di antaranya tak pernah kembali ke rumah.

Teror Mental: Eksekusi Kosong

Penderitaan tidak berakhir saat fajar menyingsing. Mereka yang selamat, termasuk Irta, diangkut ke sel-sel penahanan.

Di sana, siksaan fisik dan mental menjadi menu sehari-hari. Luka tembak di pahanya tak menghalangi aparat untuk tetap melakukan interogasi kasar.

Irta menceritakan momen paling traumatis saat ia ditahan di sebuah rumah sakit militer bersama delapan orang lainnya.

Mereka dipaksa masuk ke dalam karung. Sembilan karung berjajar, menunggu giliran ditembak.

“Habis itu ditembak semua,” katanya dengan suara bergetar.

Namun, tidak ada darah yang tumpah. Senjata itu meletus, tapi tanpa proyektil.

“Ternyata pelurunya kosong. Itu buat menjatuhkan mental kita, supaya kapok seumur hidup,” ungkapnya.

Keadilan yang Kandas

Setelah dua tahun mendekam di penjara tanpa proses peradilan yang wajar—dituduh melawan petugas dan dicampur dengan tahanan politik lain—Irta bebas. Akan tetapi, kebebasan itu terasa hampa tanpa keadilan.

Upaya hukum pasca-Reformasi sempat memberi secercah harapan. Pengadilan HAM digelar, menyeret sejumlah perwira tinggi dan anggota pasukan khusus.

Namun, harapan itu kandas di tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan sebelumnya, membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan.

“Di MA, kita kalah. Pelakunya bebas,” ucap Irta getir, mengenang perjuangan para pembela HAM seperti Munir dan Hamdan yang mendampingi mereka saat orang lain ketakutan.

Kini, empat dekade telah berlalu. Bagi Irta dan para penyintas lainnya, Tanjung Priok bukan sekadar catatan sejarah.

Ia adalah luka yang terus menganga, pengingat tentang kekejaman negara terhadap warganya sendiri, dan bukti betapa mahalnya harga sebuah keadilan di negeri ini.

Laporan: Judirho | Editor: Rivaldy